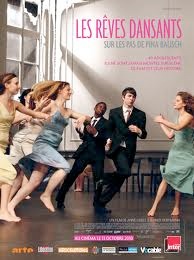

Les rêves dansants

sur les pas de

Pina Bausch

Le film retrace la préparation d'un spectacle de Pina Bausch, en 2008 dans la ville de Wuppertal (Allemagne). On y suit la reprise d'une pièce datant de 1978, Kontakthof, réalisée cette fois non avec des adultes mais avec 40 adolescents de la ville, qui ont entre 14 et 18 ans, qui n'avaient aucune expérience de la scène.

D’après toi pourquoi l’affiche française n’est pas la même que l’affiche allemande?

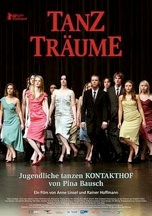

L’affiche allemande

Aucune musique n’a été composée spécialement pour Les Rêves dansants, ce documentaire utilise les musiques de Kontakthof dans celui-ci Pina Bausch utilise des chansons ou des airs très connus. Il faut pourtant bien parler de musique de film, tant l’usage qui est fait des morceaux choisis par Pina Bausch pour sa pièce est ici transformé pour s’adapter au sujet propre du documentaire.

La bande son

Alors que Joy et Kim, reprennent pour la énième fois les mêmes mouvements sous les yeux de leur professeure, le spectateur perçoit leur lassitude bien qu’il n’ait pas suivi la séance. Les premières notes d’Abends in der Kleinen Bar viennent seulement de résonner à ses oreilles, et il n’a pas le temps de se laisser bercer par le thème qu’il en découvre déjà l’aspect récursif. La musique introduit la séquence en même temps qu’elle en donne le ton. Le thème organise le montage et lui donne sens, en employant d’emblée le foxtrot comme un refrain entêtant et lassant au sens propre, puisqu’il fatigue et les personnages de la pièce et les apprentis danseurs du film.

La ritournelle

Les rêves dansants Annes Linsel & Rainer Hoffman dossier 197 Collège au cinéma

S’appropriant l’univers sonore de la pièce, le film anticipe d’emblée sur une de ses propriétés majeures : la répétition. Majoritairement composées dans les années 1920 et 1930, les compositions de Juan Llossas et les chansons populaires de l’Allemagne de Weimar proposent des mélodies volontairement brèves dont la reprise donne de l’élan aux danseurs et peut comme les envoûter. Les thèmes empruntés par Pina Bausch au cinéma, venus des Temps Modernes (1936) de Chaplin et du Troisième Homme (1949) de Carol Reed, ne lui permettent pas seulement d’évoquer la grande dépression ou la destruction qui guette l’Allemagne et l’Autriche mais à donner à ce pressentiment un caractère obsédant. Derrière leur apparente légèreté, ces thèmes insinuent un certain épuisement en forçant les danseurs à reprendre en boucle les mêmes mouvements. Usant de toutes les pièces musicales de la pièce, y compris de la célèbre Valse Triste de Sibelius, comme de véritables ritournelles, les réalisateurs marquent ainsi leur fidélité au dessein de la chorégraphe tout en suggérant le caractère laborieux voire fastidieux du travail de répétition d’un spectacle, objet non de la pièce mais du film.

Synchrone

En BOUCLE

Permettant de faire la liaison entre deux séquences ou de masquer les coupes au sein d’une même scène, la musique organise dans une large part le découpage du film. Non seulement les réalisateurs usent aussi bien des thèmes dominants de Kontakthof comme de sons intra-diégétiques qu’extra-diégétiques, puisqu’ils sont souvent audibles hors de leur contexte de diffusion, pendant les interviews notamment, mais le montage se refuse en outre à distinguer les deux emplois. Démarrant sur les images de Safet s’exprimant face à la caméra, le thème sur lequel danse puis se confie à nouveau le jeune homme ensuite possède par exemple ce double caractère, les variations de volume permettant d’adapter au montage ce qui a été enregistré au tournage. Frühling und Sonnenschein, la chanson qui prend aussitôt le relais permet, quant à elle, d’articuler les tentatives des différents adolescents pour jouer avec leur corps, construisant l’illusion qu’ils travaillaient alors tous en même temps sur scène. Tout se passe comme si, avant de se cantonner à son emploi originel pendant la première du spectacle, le seul moment où le montage la soumettra entièrement aux images, la musique choisie par Pina Bausch se prolongeait pour les jeunes, se propageait même à travers le groupe pour guider ses efforts. La bande-son des Rêves dansants s’écarterait ainsi des principes suivis par la chorégraphe dans sa création pour constituer véritablement, sans aucune nuance péjorative, une musique d’accompagnement.